「最近、髪が全体的に薄くなってきたな…」

「髪のボリュームが減ってきて、髪型が決まりづらくなってきた…」

上記の特徴に当てはまる女性は、「びまん性脱毛症」を発症している可能性があります。

びまん性脱毛症は、女性が発症しやすい脱毛症です。主に加齢による女性ホルモンの減少により発症しますが、ストレスや生活習慣の乱れなども原因として考えられています。

この記事では、びまん性脱毛症の初期症状や原因、対策などを解説していきます。

最後まで読めば、びまん性脱毛症にならないための方法や、発症したあとの対処法がわかります。

[insert page=’%e9%99%a2%e9%95%b7%e7%bd%b2%e5%90%8d’ display=’content’]

びまん性脱毛症とは?頭部全体で進行する女性特有の薄毛

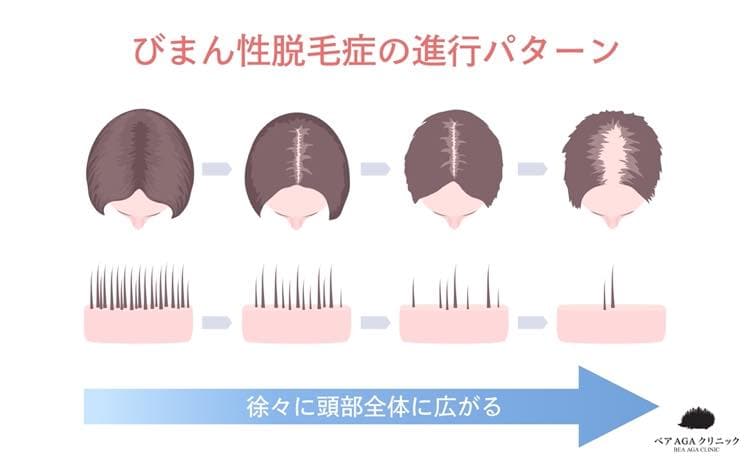

びまん性脱毛症とは、女性の脱毛症の総称である「FAGA」のひとつで、頭部全体が薄くなる薄毛の症状です。女性に発症することが多いですが、男性でも発症する可能性があります。

男性の薄毛で多いAGAは、頭頂部や額の生え際などが薄くなっていきます。一方でびまん性脱毛症は、特定の部位ではなく頭部全体に薄毛が広がるのが特徴です。

びまん性脱毛症の主な原因は、加齢による女性ホルモンの減少です。主に30代後半から40代以降に発症しますが、10代や20代でも発症することがあります。

また発症する原因は、加齢だけではありません。ストレスや生活習慣の乱れ、頭皮へのダメージなどさまざまな原因が重なり、びまん性脱毛症が発症すると考えられています。

| [av_icon_box icon=’ue84e’ font=’entypo-fontello’ title=’びまん性脱毛症はなぜ女性に多い?’ position=’left’ icon_style=” boxed=” font_color=” custom_title=” custom_content=” color=” custom_bg=” custom_font=” custom_border=” custom_title_size=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” custom_content_size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” heading_tag=” heading_class=” link=” linktarget=” linkelement=” id=” custom_class=” av_uid=’av-vmpt’ admin_preview_bg=”] 男性よりも女性がびまん性脱毛症を発症しやすいのは、男性と女性ではそれぞれホルモンの役割が異なるためです。女性ホルモンのひとつであるエストロゲンは太く健康な髪を作り、成長を促す役割があります。一方で、男性ホルモンには髪の生成を促す役割はありません。女性には女性ホルモンが、男性には男性ホルモンが多く分泌されており、それぞれ加齢とともに分泌量が減少します。女性は髪の生成に必要なエストロゲンが減少するため、びまん性脱毛症を発症しやすくなります。一方で、男性は加齢で男性ホルモンが減少しても、びまん性脱毛症の原因にはなりません。これがびまん性脱毛症が女性に多い原因です。 [/av_icon_box] |

びまん性脱毛症の初期症状|6つのチェックポイント

びまん性脱毛症の初期症状には、次のようなものがあります。

- 髪のボリュームが減った

- 抜け毛が増えてきた

- 頭の地肌が見えるようになってきた

- 分け目が薄くなった

- 髪が細くなった

- 短い髪が増えた

びまん性脱毛症はヘアサイクルが乱れることで、成長の途中で髪が抜けるほか、髪が細く短くなるなどの症状が現れます。

髪のボリュームが減ったり抜け毛が増えてきたりしたら、びまん性脱毛症を発症しているかもしれません。

| [av_icon_box icon=’ue84e’ font=’entypo-fontello’ title=’びまん性脱毛症の進行速度は早い?遅い?’ position=’left’ icon_style=” boxed=” font_color=” custom_title=” custom_content=” color=” custom_bg=” custom_font=” custom_border=” custom_title_size=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” custom_content_size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” heading_tag=” heading_class=” link=” linktarget=” linkelement=” id=” custom_class=” av_uid=’av-vmpt’ admin_preview_bg=”] びまん性脱毛症はゆっくり進行し、少しずつ髪の毛が抜けていきます。そのため発症したての頃は気づきにくく、気づいたら薄毛になっていることが多いです。びまん性脱毛症の進行スピードには個人差があるものの、1日に数百〜数千本の髪の毛が抜けることは非常に少ないです。[/av_icon_box] |

びまん性脱毛症の5つの原因

びまん性脱毛症は、さまざまな原因が重なって発症するとされています。原因がひとつでないため、なぜ発症したかを特定するのは難しいです。

その中でも、主に次の4つの原因で起こると考えられています。

- 女性ホルモンの減少

- DHTによる影響

- 過度のストレス

- 生活習慣の乱れ

- 頭皮への物理的ダメージ

ここからは、それぞれの原因について詳しく解説します。

①女性ホルモンの減少

びまん性脱毛症の主な発症原因は、加齢による女性ホルモンの減少です。

女性ホルモンのひとつである「エストロゲン」は、髪の成長に必要なホルモンです。加齢とともにエストロゲンの分泌が減ることで、発毛サイクルが乱れます。

その結果、髪が細くなってハリやコシがなくなり、抜け毛が増えるのです。

女性ホルモンの分泌量は30代後半から40代にかけて減少しはじめるため、びまん性脱毛症は30代後半ごろから発症しやすいとされています。

②DHTによる影響(FAGA)

DHTと呼ばれる悪玉の男性ホルモンが、びまん性脱毛症を引き起こす可能性もあります。

DHTはTGF-βという脱毛因子を生み出すため、びまん性脱毛症に限らず、さまざまな薄毛症状の原因です。

同じく男性ホルモンの一種であるテストステロンと、5αリダクターゼという酵素が結びつくことで、DHTは生成されます。

女性は男性ホルモンよりも女性ホルモンが優位であるため、DHTの生成量は少ないと言われていますが、体質によってはDHTによる影響を受けやすい場合があります。遺伝的な要因で、DHTが多く生成されている場合も。

なお、DHTとの関連が強い女性の薄毛は「FAGA(女性男性型脱毛症)」とも呼ばれます。

③過度なストレス

びまん性脱毛症は、過度なストレスによっても発症すると考えられています。

ストレスが蓄積すると自律神経のバランスが崩れ、ホルモンバランスの乱れや血管収縮につながります。

女性ホルモンの分泌の乱れはヘアサイクルの乱れにつながり、抜け毛が増える原因に。

また血管が収縮すると毛根の細胞に十分な栄養が行き渡らず、髪の成長が阻害されます。

日頃から強いストレスを受け続けている方は、びまん性脱毛症を発症するリスクが高まっているかもしれません。

④生活習慣の乱れ

生活習慣の乱れも、びまん性脱毛症になる原因のひとつです。生活習慣の乱れとは、次のような行動を指します。

- 睡眠不足

- 高カロリーな食事習慣

- 栄養バランスが偏った食事習慣

- 過度な飲酒

- 喫煙

- 過度なダイエット

これらの行動は女性ホルモンの分泌バランスを乱し、髪の成長に必要な栄養が行き渡るのを阻害します。その結果、抜け毛が増えたり髪が細くなったりするのです。

⑤頭皮への物理的ダメージ

びまん性脱毛症は、頭皮への物理的ダメージによっても発症する可能性があります。頭皮に負担をかける行動の一例は次の通りです。

- 誤ったブラッシング

- パーマやカラーを繰り返す

- 1日に何回もシャンプーをする

- 洗浄力が強すぎるシャンプーを使う

これらの行動で頭皮にダメージを与えると、びまん性脱毛症だけでなくフケやかゆみを発症する恐れもあります。

びまん性脱毛症にならないための5つの対策

「将来びまん性脱毛症になりたくない!」と考えている方は、次の対策を実施しましょう。

- 食生活を改善する

- ストレスを発散する

- 十分な睡眠をとる

- 飲酒・喫煙を減らす

- ヘアケアを見直す

ここからは、それぞれの対策について詳しく解説していきます。

①食生活を改善する|タンパク質・亜鉛・ビタミンを積極的に摂取

びまん性脱毛症にならないようにするには、食生活の改善がおすすめです。

以下の表は、びまん性脱毛症の対策に有効な栄養素や役割、多く含む食べ物をまとめたものです。

| 栄養素 | 役割 | 多く含む食べ物 | 1日の摂取目安量※

(30〜49歳女性の場合) |

| タンパク質 | 髪の生成 | 大豆、豚肉、ささみ、マグロ、卵、チーズ | 50g

摂取例:ささみ200g |

| 亜鉛 | ケラチンの合成 | 牡蠣、チーズ、豚レバー、ごま | 8mg

摂取例:豚レバー100g |

| ビタミンA | 血行の促進 | レバー、卵黄、うなぎ、ほうれん草 | 700㎍RAE

摂取例:卵1個 |

| ビタミンB | 育毛効果 | 魚、レバー、卵、納豆、玄米、バナナ | 1.1mg

摂取例:豚ヒレ100mg |

| ビタミンE | 血行の促進 | 大豆、かぼちゃ、オリーブオイル、アーモンド、卵 | 5.5mg

摂取例:豆乳コップ1杯 |

※参考:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020 年版)」

髪を構成する主成分は、「ケラチン」というタンパク質(アミノ酸)。健康的な髪を作るには、積極的にタンパク質を摂取する必要があります。

ミネラルのひとつである亜鉛はケラチンを合成する働きがあり、育毛に欠かせない栄養素です。

またビタミンA・Eには血行を促進する作用があり、ビタミンBには髪だけでなく皮膚の細胞生成を促進する作用があります。

これらの栄養素をバランス良く摂取することで、びまん性脱毛症の予防効果が期待できます。

②ストレスを発散する|趣味やリラックスの時間を確保

ストレスを発散することで、びまん性脱毛症を発症するリスクを抑えることが可能です。

例えば、次のようなストレス発散を実施してみましょう。

- 散歩や軽い運動

- おしゃべり

- カラオケで大声を出す

- 趣味に没頭する

そのほか、リラックスできる時間を作ることでもストレスが発散できます。

ストレス発散方法は人によって異なるため、自分に合うものを模索しましょう。

③十分な睡眠をとる|睡眠時間だけでなく睡眠の質も重視

十分な睡眠をとることで、びまん性脱毛症の発症リスクを抑えられる可能性があります。

睡眠中は育毛に必要なホルモンが分泌され、髪の細胞が修復されます。

特に入眠してから3時間はホルモンの分泌量が増えるため、最初の睡眠の質を高めるとより髪の修復に効果的です。

就寝前はスマホやパソコンを見ず、ストレッチやアロマでリラックスすると、入眠直後の睡眠の質が高まります。

④飲酒・喫煙を減らす|可能であれば禁煙

びまん性脱毛症の発症リスクを抑えるために、過度な飲酒や喫煙は控えましょう。

アルコールは栄養素の吸収を阻害し、髪の成長を妨げます。糖分の高いお酒は大量に飲むと血糖値が高まるため、頭皮に悪影響を及ぼす恐れがあります。

飲酒によってストレスを解消できる人もいますが、上記のリスクもあるため過度な飲酒は控えましょう。

またタバコを吸うと、以下の作用により毛髪の成長が阻害されます。

- ニコチンによって血管が収縮する

- 活性酸素によって毛母細胞が老化する

喫煙は育毛を阻害するため、できる限り禁煙することをおすすめします。

⑤ヘアケアを見直す|育毛シャンプーや頭皮マッサージなど

ヘアケアを見直して頭髪のダメージを抑えることによって、びまん性脱毛症の発症リスクを低くすることが可能です。

頭皮環境を良好にするヘアケアには、次のようなものがあります。

- 育毛シャンプーを使う

- シャンプーをしっかり洗い流す

- 入浴時や寝る前に頭皮をマッサージする

- 濡れた髪はしっかり乾かす

- 頻繁なカラーやパーマを控える

育毛シャンプーは、一般的なシャンプーより髪や頭皮への負担が少ないアイテムです。また頭皮マッサージをすることで、頭皮の血行が促進され頭皮環境を整えることが可能です。

シャンプーをしたあとはすすぎ残しがないようにしっかり洗い流し、濡れた髪は乾かしましょう。

またカラーやパーマは頭皮へのダメージが大きいため、短いスパンで頻繁に繰り返すべきではありません。

進行したびまん性脱毛症は治る?クリニックでの治療が効果的

進行したびまん性脱毛症は、クリニックで治療が可能です。

クリニックでは、次の方法でびまん性脱毛症の治療をします。

- 内服薬

- 外用薬

- 注入治療

ここからは、それぞれの治療法について解説していきます。

治療法①内服薬

びまん性脱毛症の治療には、次の内服薬が使用されます。

- ミノキシジルタブレット

- パントガール

- スピロノラクトン

など

ミノキシジルタブレットはもともと高血圧の治療として開発されたものですが、近年は薄毛治療に用いられています。ただし動悸や息切れ、めまいなどの副作用が報告されているため、慎重に服用する必要があります。

一方でパントガールはビタミンBやタンパク質が主成分で、副作用のリスクが低いのが特徴です。

ベアAGAクリニックでは、⽑髪の成⻑に必要な亜鉛・タンパク質・ビタミンなどを補給できるオリジナルのサプリメントを処方しています。

副作用のリスクを抑えながらびまん性脱毛症の予防・改善が期待できますので、お気軽にご相談ください。

治療法②外用薬

びまん性脱毛症を治療する外用薬には、ミノキシジルを用いるのが一般的です。

ミノキシジルは血管を拡張し血流を促進するほか、毛母細胞を刺激し髪の成長を促進する作用があります。

外用薬を髪が薄い部位に直接塗ることで、抜け毛の減少や発毛促進が期待できます。

ミノキシジル外用薬の投与で起こり得る副作用は、発疹やかゆみなどの頭皮トラブルです。長期投与しても重篤な副作用は起こりづらいと言われており、内服薬との併用もできます。

治療法③注入治療

びまん性脱毛症は、頭皮への注入治療によって改善が期待できます。

薄毛改善の注入治療は、主に次の2つがあります。

| 治療法 | 内容 | 注入方法 | 費用相場 |

| メソセラピー | ミノキシジルやKGFなどを配合した薬を頭皮に注入する | 注射器、炭酸ガス、レーザーなど | 5〜8万円/月 |

| HARG療法 | 150種類以上の成長因子を含むAAPEパウダーを頭皮に注入する | 注射器 | 10〜15万円/月 |

メソセラピーは、ミノキシジルやケラチノサイト成長因子(KGF)などの発毛や育毛に有効な成分および成長ホルモンそのものを配合した薬を注入する治療法です。注射器や炭酸ガス、レーザーの照射によって薬を注入します。

一方でHARG療法は、成人の脂肪幹細胞から抽出した成分を冷凍保存した「AAPEパウダー」を注入します。

AAPEパウダーには150種類以上の成長因子が含まれており、発毛や育毛を促します。メソセラピーと異なり、HARG療法の注入方法は注射器のみです。

メソセラピーとHARG療法の大きな違いは、注入する成分が決まっているか否かです。HARG療法はどのクリニックでもAAPEパウダーを注入しますが、メソセラピーはクリニックが独自で成分を検討しています。

例えばベアAGAクリニックでは、ケラチノサイト成長因子(KGF)などの発毛に効果があるとされている成長因子のみを複数抽出しています。

治療費はHARG療法の方が高額であり、メソセラピーは月5〜8万円程度が相場なのに対し、HARG療法は月10万円を超えるケースがほとんどです。

なお、ベアAGAクリニックではメソセラピーによる注入治療を月49,500円(※)から実施しています。

※女性向け「発毛即効プラン」を契約した場合

びまん性脱毛症に関するよくある質問

ここからは、びまん性脱毛症に関するよくある質問と回答をご紹介します。

びまん性脱毛症への疑問を解決できるため、ぜひお読みください。

Q.びまん性脱毛症で薄毛になった部分が自然回復することはありますか?

びまん性脱毛症は、放置して自然回復することはありません。

びまん性脱毛症は進行性の疾患です。放置すると自然回復しないどころか、症状が進行し続ける恐れがあります。

そのため、びまん性脱毛症が発症したら早めに治療を受けることをおすすめします。

Q.びまん性脱毛症とAGAの違いは何ですか?

びまん性脱毛症とAGAの違いは次の通りです。

| 薄毛が広がる部位 | 性別 | |

| びまん性脱毛症 | 頭部全体 | 男性・女性 |

| AGA | 頭頂部や額 | 男性 |

AGAは「男性型脱毛症」とも呼ばれ、成人男性によく見られます。頭頂部や額から広がっていくため、進行には気づきやすいでしょう。

一方でびまん性脱毛症は女性に多い脱毛症ですが、男性でも発症の可能性があります。頭部全体が徐々に薄くなっていくため、進行に気づきにくいのが特徴です。

Q.男性でもびまん性脱毛症になることはありますか?

割合的には女性の方が多いですが、男性でもびまん性脱毛症になる可能性はあります。

びまん性脱毛症が女性に多く見られる理由は、女性ホルモンの減少が主な原因であるためです。

しかしびまん性脱毛症はストレスや生活習慣の乱れなどでも発症する可能性があり、男性でもなり得ます。

Q.10代や20代の女性でもびまん性脱毛症になることはありますか?

10代や20代の女性でも、びまん性脱毛症になる可能性はあります。

びまん性脱毛症は女性ホルモンの減少だけでなく、ストレスや生活習慣の乱れによっても発症する恐れがあるためです。

若いからと油断せず、バランスの取れた食事や十分な睡眠を取るようにしましょう。

Q.びまん性脱毛症を治療する場合、どれくらいの期間がかかりますか?

治療効果が出るまでの期間には個人差がありますが、半年〜1年程度は治療を続ける必要があります。

びまん性脱毛症の治療は、すぐに効果が出るものではありません。またびまん性脱毛症は進行性の疾患なので、治療をやめると進行が再開することが多いです。

Q.びまん性脱毛症は皮膚科でも治療できますか?

びまん性脱毛症は、皮膚科での治療はできません。

皮膚科は頭皮の赤みやかゆみ、フケなどの治療はできますが、脱毛症自体の改善はできません。

びまん性脱毛症の治療をするには、専門のクリニックを受診しましょう。

Q.びまん性脱毛症の治療は保険適用されますか?

びまん性脱毛症の治療は保険適用外です。

保険は命に関わる症状に対してのみ適用されます。しかしびまん性脱毛症は命に関わる症状ではないので、保険は適用されません。

びまん性脱毛症が不安なら一度クリニックへ相談を

びまん性脱毛症は、頭皮全体が薄毛になる女性特有の症状です。女性ホルモンの減少が主な原因ですが、過度なストレスや生活習慣の乱れ、頭皮への物理的ダメージによっても引き起こされます。

びまん性脱毛症にならないためには、バランスの取れた食事や、十分な睡眠、ストレスを溜め込まないことなどが重要です。

びまん性脱毛症の治療は、薄毛や抜け毛専門のクリニックで受けられます。女性で薄毛に悩んでいる方は、クリニックで診察を受けてみてはいかがでしょうか。